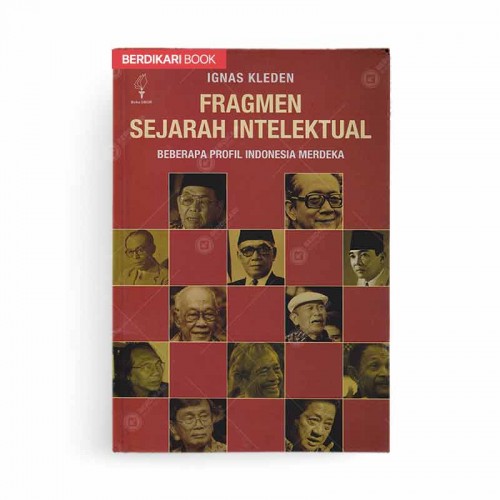

Kesulitan itu pula yang ditemui Ignas Kleden yang sebenarnya acap ditahbiskan publik awam sebagai intelektual, tempo hari saat menyusun buku berjudul Fragmen Sejarah Intelektual: Beberapa Profil Indonesia Merdeka.

Bagi Ignas Kleden, kesulitan itu berpangkal pada peran-peran berbeda yang dijalankan oleh seorang intelektual dalam masyarakat. Runyamnya pendefinisian dari kata tersebut membuat Ignas akhirnya merasa perlu merujuk pada pemikiran seorang orientalis kenamaan, Edward Said, untuk menjelaskan.

'Intelektual adalah seorang yang terpanggil untuk tugas representasi, yaitu merepresentasikan suatu posisi dan pandangan yang diartikulasikannya untuk publik', tulis Ignas dalam pengantar bukunya sembari mengutip pemikiran Said dalam Representations of the Intellectuals (1996).

Kebingungan Ignas ketika mengartikan kata intelektual itu sebenarnya bukan hal baru. Sebelumnya, pada 1980, ada tujuh pemikir di Indonesia yang kala itu juga sempat dibingungkan oleh istilah sejenis, yaitu istilah cendikiawan. Mereka ialah Soedjatmoko, Arief Budiman, WS Rendra, Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, S Tasri, serta dua orang Indonesianis, yaitu Edward Shils dan Gerald Holtron. Pergulatan pemikiran ketujuh tokoh itu mengartikan kata cendikiawan terarsip rapi dalam buku bertajuk Golongan Cendikiawan: Mereka yang Berumah Di Angin (1980).

Bermakmum dengan Said, Ignas pun mantap menggunakan perspektif representasi untuk membedah pemikiran dari 17 tokoh yang namanya cukup familier dalam historiografi Indonesia. Dengan merujuk pada latar belakang dari tiap-tiap tokoh itu, Ignas mengungkapkan bahwa mereka semua cukup layak untuk disebut sebagai intelektual.

Ke-17 tokoh dengan sumbangsih pemikiran masing-masing tersebut dibagi menjadi dua kategori pengelompokan, yaitu pemikiran politik serta pemikiran kebudayaan dan seni. Adapun dalam bagian awal buku, Ignas menulis sebuah bab berjudul 'Atas Nama Apologia' untuk menjelaskan alasan teknis mengenai limitasi dari kategorisasi sederhana tersebut, yang disusun secara post factum (setelah tulisan selesai). Hal itu lantaran buku ini pada dasarnya merupakan kumpulan esai-esai Ignas tentang 'tokoh', yang pernah diterbitkan di sejumlah media.

Ia juga menyoroti spektrum penulisannya yang terbatas pada 17 tokoh--dan tidak satu pun perempuan. Ignas sebenarnya ingin menambahkan setidaknya tiga kategorisasi lagi untuk membahas tema representasi pemikiran kelompok Islam, kelompok agama lain, dan perempuan. Namun, hal tersebut ia urungkan lantaran ada kendala teknis dalam pengumpulan bahan. Kendala tersebut Ignas kemukakan dalam bab ‘Apologia’ agar pembaca dapat memaklumi mengapa ia menggunakan kata 'fragmen' sebagai judul buku anyarnya.

Intelektual di Indonesia

Pada bagian pertama dalam buku ini, Ignas memberikan judul ‘Tokoh-tokoh Pemikir Politik Indonesia'. Ada delapan tokoh yang dikulik pemikirannya oleh Ignas, yaitu Soekarno, Moh Hatta, Sjahrir, Tan Malaka, Soedjatmoko, Sultan Hamengku Buwono IX, Frans Seda, dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Selanjutnya, pada bagian kedua, Ignas lebih berfokus untuk membahas centang perenang dalam diskursus kebudayaan, dengan mengeksplorasi pemikiran-pemikiran para budayawan sekaliber Sutan Takdir Alisjahbana (STA), Mochtar Lubis, Pramoedya Ananta Toer, Ajip Rosidi, serta Asrul Sani. Pemikiran dari para pentolan kebudayaan yang masih hidup pun tak luput dari analisis Ignas. Mereka ialah Putu Widjaya, Sutardji Calzoum Bachri, Goenawan Mohamad, dan Sardono W Kusumo.

Secara garis besar, buku Fragmen Sejarah Intelektual ini menampilkan gaya penulisan khas Ignas Kleden yang mengutamakan kejelasan (clarity). Membaca buku ini seperti membaca rangkuman berbagai bacaan yang dilibas oleh Ignas Kleden tentang tokoh yang ditulisnya. Saat menyelami gagasan dalam tiap bab dalam buku ini, pembaca akan terhenyak dengan militansi dan kekayaan literatur yang dimiliki Ignas Kleden.

Seperti ketika membahas Soekarno dalam bab pertama, Ignas membukanya dengan ulasan tentang buku biografi Soekarno yang pertama ditulis oleh peneliti Belanda. Berawal dari ulasan tersebut, Ignas kemudian mulai masuk ke narasi tentang pemikiran dan tentunya sikap politik Bung Karno terutama saat berinteraksi dengan tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan lainnya ketika mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.

"Lambert Giebels adalah peneliti pertama dari Belanda yang menulis biografi Soekarno. Bukunya yang berjudul Soekarno, Nederlandsch Onderdaan, Een Biografie 1901-1950 (Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam, 1999) sudah diluncurkan dalam bahasa Indonesia..." (hlm 77).

Narasi deduktif-induktif ini dominan dalam tulisan-tulisan Ignas pada bagian pertama buku Fragmen Sejarah Intelektual. Selain itu, mayoritas tulisannya juga didominasi dengan pembahasan tema-tema yang memang identik dengan Ignas, seperti filsafat, sosiologi, dan pilihan politik.

Salah satu ulasan pemikiran politik yang cukup menarik pada bagian pertama buku ini ialah ulasan di bab sembilan dengan judul 'Soedjatmoko: Sebuah Psikologi Pembebasan'.

Bab tersebut merupakan tulisan terpanjang Ignas di bagian pertama buku dengan jumlah 38 halaman. Tampak kesungguhan Ignas untuk menyelami pemikiran Soedjatmoko tentang otonomi dan kebebasan. Sebuah pemikiran yang kemudian ia transformasikan menjadi instrumen konseptual untuk membebaskan diri dari ikatan-ikatan sosial kultural yang membatasinya. Dalam rumusan yang lebih aplikatif, Soedjatmoko--menurut Ignas--berpendapat bahwa ilmu dan filsafat merupakan alat untuk membebaskan pikiran, memunculkan gagasan baru, serta melakukan kritik terhadap nilai-nilai lama yang tak lagi relevan.

"Salah satu bukti untuk pendapat ini ialah usaha Soedjatmoko (dan bahkan obsesinya) untuk berdikari dalam pemikiran, 'berpikir atas nama saya sendiri', dan ‘mengatasi intimidasi intelektual oleh otoritas besar dalam ilmu dan filsafat' (hlm 191).

Ulasan tentang pemikiran Soedjatmoko ini merupakan tulisan yang paling mendalam yang disajikan Ignas Klenden di bagian pertama bukunya bila dibandingkan dengan tujuh tulisan tentang pemikiran politik lain yang lebih mirip seperti literature review.

Pada bagian kedua, saat ia membahas tema-tema yang berhubungan dengan seni dan kebudayaan, tulisan-tulisannya menjadi lebih ringan dan kaya majas. Sebagai contoh ketika Ignas membahas Sutan Takdir Alisjahbana (STA), yang ia gambarkan sebagai seorang sastrawan besar yang memiliki kehidupan sempurna.

"Pada dasarnya STA adalah sebuah layar terkembang: tidak peduli angin sakal atau angin buritan, layar itu tetap berkibar di sana, dan kita hanya dapat kagum melihat pengemudi memacu perahunya...," (hlm 237).

Ignas mengungkapkan bahwa STA adalah salah satu penyair yang pantas untuk dicatat dalam sejarah sastra Indonesia, bukan karena karya-karya masterpiece-nya, tetapi lantaran keberaniannya berpolemik dengan banyak orang. Baginya polemik adalah sesuatu yang menggairahkan hati, demikian riwayat hidup STA yang banyak diisi oleh kisah-kisah polemik.

Ignas, sebagai seorang pencinta sastra, juga terkesan sangat menggebu-gebu saat membahas pemikiran Pramoedya Ananta Toer di akhir bab kedua, terutama ketika menguliti tetralogi Pulau Buru. Tetralogi yang menurut Ignas cukup mampu menggambarkan suasana awal kemun....

For You

For You

E-Paper

E-Paper

Login

Login